- Конвергентные методы творчества: как логика рождает прорывные идеи

- ТРИЗ: Метод активизации творчества и генерации прорывных инноваций

- Приемы разрешения противоречий в ТРИЗ

- Морфологический анализ

- Метод контрольных вопросов — техника активизации творчества

- Метод Киплинга (5W1H)

- Метод «Пять Почему»

- Список контрольных вопросов Д. Пойя

- Список контрольных вопросов А. Осборна

- Список контрольных вопросов Т. Эйлоарта

- Контрольный список вопросов «Феникс»

- Метод ПМИ «Плюс, Минус, Интересно»

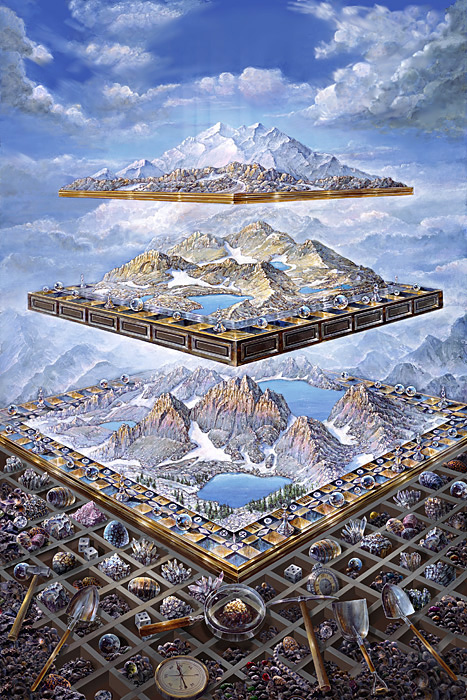

Конвергентные методы творчества: аналитика, структура и результат

Конвергентные методы творчества — это аналитические, структурированные и алгоритмические способы работы с идеями, направленные на их упорядочивание, отбор, уточнение и преобразование в конкретные решения.

В отличие от дивергентных методов, ориентированных на свободное расширение поля идей, конвергентные техники акцентируют внимание на анализе, систематизации и оценке, что позволяет выделить наиболее жизнеспособные и практически применимые идеи из множества возможных вариантов.

Дивергентные методы творчества

Интегрированные методы творчества

Сущность конвергентных методов заключается в логическом и последовательном процессе поиска идей и решений. Они используют строгие правила, алгоритмы и эвристики, чтобы разложить сложную задачу на более простые компоненты, проанализировать их и прийти к обоснованному выводу.

Основные характеристики:

1. Высокая структурированность и систематичность: решение проблем осуществляется с помощью схем, матриц и контрольных списков. Методы содержат чёткие этапы, критерии качества что позволяет последовательно двигаться от проблемы к решению. Морфологический анализ разбивает задачу на параметры, а затем систематически перебирает их комбинации.

2. Логика и рациональность: принятие решений основано на фактах, данных и логических выводах, а не на интуиции или случайных догадках. Метод «Пять почему» является ярким примером поиска первопричины через цепочку логических вопросов.

3. Целенаправленность: задачи формулируются чётко, решения ориентированы на критерии эффективности. Метод: SMART-критерии постановки целей. Любая задача или цель проверяются на соответствие пяти определенным критериям.

4. Алгоритмичность и воспроизводимость: повторяемость процедур и возможность их стандартизации. Список контрольных вопросов Д. Пойа предлагает пошаговый алгоритм: понять, спланировать, выполнить, проверить.

5. Интегрируемость в инженерные и управленческие процессы: методы легко встраиваются в организационные циклы и обеспечивают переход от идеи к внедрению. Диаграмма Исикавы является стандартным шагом в циклах решения сложных проблем, связанных с качеством и производительностью процессов.

Преимущества и практическая ценность

Главное преимущество конвергентных методов — это их эффективность и надёжность.

1. Облегчают и ускоряют переход от идеи к ее реализации благодаря алгоритмам и структурированным шагам.

2. Снижают вероятность ошибок и субъективных искажений при оценке идей за счёт критериев.

3. Обеспечивают предсказуемость и воспроизводимость результата.

4. Дают возможность формировать универсальные модели решения проблем.

5. Обеспечивают хорошую масштабируемость и обучаемость: новые участники могут овладевать процессом через понятные процедуры.

Приоритетные сферы применения

Конвергентные методы помогают не просто генерировать идеи, а сужать их круг, чтобы найти одно лучшее, проверенное решение. Они незаменимы там, где нужна точность, ясность и надёжный результат.

Они широко используются в таких сферах, как:

1. Инженерия и технологии. Для решения сложных технических задач, устранения противоречий, проектирования новых систем: ТРИЗ, Морфологический анализ.

2. Менеджмент и бизнес-процессы. Для диагностики проблем и принятия управленческих решений: Метод «5 почему», 5W1H, Диаграмма Исикавы

3. Научные исследования. Для анализа данных и выдвижения гипотез: Методы контрольных вопросов, морфологический анализ, метод Дельфи.

4. Образование и тренинги. Для обучения критическому мышлению и творческому подходу к решению проблем: Метод «Шесть шляп мышления», Контрольные списки Пойа и Эйлоарта.

Важные моменты

1. Максимальная эффективность данных методов достигается в сочетании с дивергентными методами. Сначала необходимо сгенерировать множество идей, а затем использовать конвергентные методы для их оценки и выбора лучшей.

2. Конвергенция не подавляет креативность, она превращает богатый набор идей в реализуемые проекты.

3. Качество результата определяется точностью определения и качеством формулировки проблемы и выбранных критериев – слабая формулировка сводит на нет даже строгие алгоритмы.

4. Необходим баланс между процедурной жёсткостью и контекстной гибкостью: шаблоны ускоряют, но могут мешать в уникальных ситуациях.

Рекомендации по оптимизации и повышению качества применения:

1. Использовать их во второй фазе творческого цикла после дивергентного или интегративного поиска.

2. Адаптировать методы под конкретные задачи, избегая чрезмерной жесткости.

3. Комбинировать разные конвергентные методы (например, ТРИЗ, Шесть шляп мышления, списки Осборна, Пойа, Эйлоарта) для многогранного анализа и направленного поиска идей.

4. Обеспечивать визуализацию результатов (матрицы, карты, диаграммы) для упрощения восприятия.

5. Использовать цифровые инструменты для перебора конфигураций: автоматизация сокращает рутинную работу и дает простор для творчества.

Конвергентные методы представляют собой набор практических инструментов для анализа и отбора идей. Они формируют основу для их рациональной проверки и объективной оценки, позволяя перейти от множества вариантов к единственному оптимальному решению.

В целостном творческом процессе творчества эти методы выполняют критически важную роль завершающей фазы. Их главная цель — не генерация идей, а преобразование творческого хаоса в понятный, управляемый и результативный план действий для достижения измеримого результата.

Выраженно конвергентные методы

Аналитические, структурированные, алгоритмические

Эти методы являются высоко аналитическими, систематическими и структурированными, с акцентом на логическое решение проблем. Приоритет отдается наиболее систематическим методам.

1. ТРИЗ: метод активизации творчества и создания прорывных инноваций (Генрих Альтшуллер, 1946). Систематический подход к изобретательству: выявляет и устраняет технические/физические противоречия с опорой на законы эволюции систем и базы патентных решений.

2. Приемы разрешения противоречий в ТРИЗ (Генрих Альтшуллер, 1960-е)

Стандартизированные ходы (матрица 39×40, 40 приемов, физические противоречия, идеальный конечный результат, АРИЗ) для преобразования задачи так, чтобы улучшение одного параметра не ухудшало другие.

3. Морфологический анализ (Фриц Цвикки, 1942). Разложение задачи на параметры и их возможные значения с построением «морфологического ящика»; системный перебор комбинаций выявляет нетривиальные конфигурации решений.

4. Метод Киплинга (5W1H) (Радьярд Киплинг — поэтическая формулировка, 1902; управленческое применение — середина XX века). Структурирование понимания через шесть вопросов: Who, What, When, Where, Why, How — для постановки задачи, анализа объекта, сбора фактов и планирования действий.

5. Метод «Пять почему» (Сакити Тойода, 1930-е). Последовательное пятикратное «почему?» для поиска коренной причины проблемы и выбора точечного корректирующего действия.

6. Список контрольных вопросов Д. Пойа (Дьердь Пойа, 1945). Эвристика решения задач: понять задачу, составить план, выполнить, проверить — сопровождается наводящими вопросами к каждому этапу.

7. Метод контрольных вопросов — техника активизации творчества (обобщенная практика; систематизация в инженерной психологии, 1950–1970-е). Целенаправленные списки вопросов к объекту/процессу (цель, функции, ресурсы, ограничения, альтернативы) для расширения поля поиска и выявления скрытых возможностей.

8. Список контрольных вопросов А. Осборна (Алекс Осборн, 1953). Каталог провокационных вопросов к объекту: заменить, сочетать, адаптировать, модифицировать, использовать иначе, устранить, переупорядочить — предтеча SCAMPER.

9. Список контрольных вопросов Т. Эйлоарта (Тим Эйлоарт, 1972). Расширенный чек-лист преобразований и переформулировок задачи (варианты целей, пользователей, контекстов, ресурсов), усиливающий генерацию идей через систематические переспрашивания.

10. Контрольный список вопросов «Феникс» (ЦРУ, 1970-е, Майкл Михалко, 2008). Два блока вопросов — к проблеме и к плану — для многократной переформулировки, уточнения факторов, ограничений и критериев успеха; используется для аналитического мышления.

11. Метод ПМИ «Плюс, Минус, Интересно» (Эдвард де Боно, 1976). Быстрая оценка идеи в трех столбцах: положительное, отрицательное и занимательные/открытые аспекты — отделяет оценку от суждений и удерживает баланс.

Комбинирование многоуровневых и дихотомических классификаций творческих методов, а также построение других адаптивных комбинаций, ориентированных на конкретные цели и контексты, демонстрирует высокую эффективность. Такой подход отличается комплексностью, гибкостью и лёгкой масштабируемостью — что позволяет точно настраивать его под конкретные задачи.